Jean Raspail est un écrivain aux facettes multiples. Il est même plus que cela : en réalité, c’est un acteur.

Il y a d’abord le Raspail explorateur et découvreur, tant des lieux que des peuples. Il y a aussi le « Patagon », réanimateur des vieux rêves d’Antoine de Tounens et régent éternel du royaume de Patagonie. Il y a encore le monarchiste (Sire), et le catholique, réconciliateur contemporain des papautés romaine et avignonnaise dans l’inoubliable Anneau du Pêcheur. Dans tous ces rôles, il a excellé, et c’est probablement le personnage du prophète qui lui a valu, tout à la fois, sa réputation sulfureuse, comme sa renommée internationale, avec le Camp des Saints, publié en 1973.

Pourtant, la force tragique de ce roman en a éclipsé un autre, tout aussi crispant pour les bonnes âmes, publié deux ans auparavant, réédité en 1983 et 1995, et difficilement trouvable depuis : Le Tam-Tam de Jonathan.

L’ouvrage est originellement constitué de quatre nouvelles. Dans la réédition de 1995, une cinquième (« Suis au cœur du combat dans Japon Païen et lubrique – Stop – Christ vaincra – Stop – Angelica ») a été ajoutée, mais qui a mon humble avis, déséquilibre davantage l’ouvrage initial qu’elle ne l’améliore. Quant aux quatre histoires d’origine, elles demeurent féroces et, d’une certaine manière, leur actualité n’a fait que se renforcer au fil des ans.

« Haïti où la négritude se mit debout pour la première fois » Aimé Césaire.

A l’heure où la France, par la voix de son Président, envisage de payer une indemnité à la république haïtienne, en signe de « repentance », celle-ci, du haut de son indépendance acquise depuis 221 ans, n’a pas eu besoin de la France pour sombrer dans un chaos savamment entretenu par des dizaines de chefs d’état et de dictateurs locaux. Et, c’est exactement le contexte dans lequel se déroule la nouvelle intitulée : « L’ascenseur du Président Césette ».

L’histoire se passe dans la « République nègre de Caraïbe », sous la présidence de Léonidas Césette, chantre de la révolution dessalinienne (du nom de l’un des authentiques libérateurs d’Haïti, Jean-Jacques Dessalines). La république vit sous la perfusion intégrale de la communauté internationale, les Américains gérant les travaux publics, les Allemands les transports, les Canadiens la station d’épuration, les Français les cimenteries, les Japonais le téléphone, les Cubains la production sucrière, etc. Seul, l’ascenseur de l’Hôtel National, « une machine Otis à quatre places, qui se hissait sans difficultés apparentes, pour peu qu’il y ait de l’électricité, jusqu’au troisième et dernier étage », reste conduit par un natif. Ce modeste véhicule à propulsion verticale finit donc par devenir le symbole de l’indépendance et du savoir-faire de la négritude insulaire. Jusqu’au jour, tragique, où il tombe en panne… Toute ressemblance avec un pays existant est évidemment voulue.

« Le machin qu’on appelle ONU » Charles de Gaulles.

Dans « La lettre du Papou », Raspail met en scène sa rencontre avec La Nouville, un aristocrate normand, ancien diplomate mis à la retraite à la suite d’un canular. Se faisant passer, avec toutes les ruses et précautions d’usage, pour un « patriote » papou de Nouvelle-Guinée occidentale, il adresse une missive revendicatrice au Secrétaire général de l’ONU. Entre l’indignation de l’Indonésie voisine, qui lorgne sur le territoire, la boulimie administrative des Nations-Unies, dont les services génèrent des milliers de pages de notes et d’avis, et la culpabilité masochiste des puissances occidentales, ex-coloniales ou pas, toujours prêtes à demander pardon et à mettre la main à la poche, c’est dans un maelström de paperasse, de grands mots et de bons sentiments que nous entraîne ici un Raspail particulièrement malicieux.

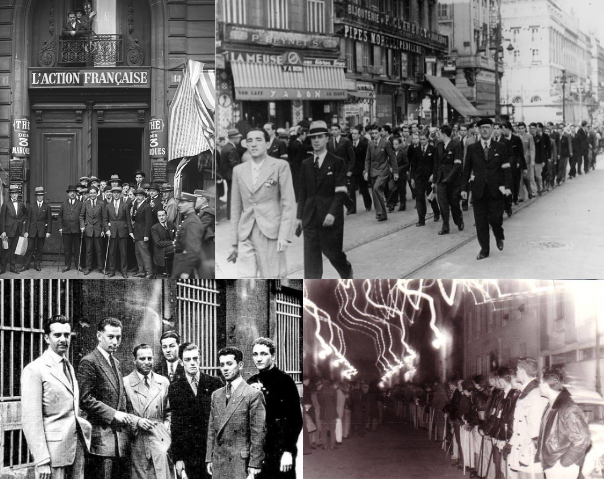

« L’idée même de métro me demeurait obscure » Camara Laye.

Y-a-t-il un lieu plus cosmopolite, mais aussi plus communautariste, que le métro ? « Sur la ligne 7bis – Noirs sont les tunnels du métro » commence par ce constat, avec ce vrai/faux article « antiraciste » du Monde indiquant que « 90% des Parisiens se déclarent hautement satisfaits des employés et cadres africains du métro ». Une ethnie, celle des Boukassas, finit ainsi par récupérer, à coup de cooptation et de recommandations, la maintenance de l’ensemble de la ligne 7 bis du métro parisien. Un beau jour, lorsque le système de communication tombe en panne, c’est l’un d’entre eux, Jonathan Bouko-Boko, qui a l’idée de communiquer avec les employés, tous boukassas, des autres stations de la ligne, à l’aide de son tam-tam, inaugurant ainsi la tribalisation du métro…

« Les colonies sont faites pour être perdues » Henry de Montherlant.

Le recueil s’achève sur une fable d’anticipation, une farce grinçante, qui finit en tragédie : « Une étrange exploration dans la forêt africaine en l’an 2081 ».

En 2081, un fonctionnaire de l’ONU s’avise de l’existence, au cœur de l’Afrique, d’un vaste territoire qui semble avoir été oublié par la civilisation. Dans un élan unanime de générosité communicative, l’assemblée des Nations-Unies décide alors d’envoyer une mission internationale d’exploration pour apporter, enfin, le progrès au fin fond de cette contrée demeurée dans les ténèbres. Mais cette exploration triomphale va se heurter à une résurgence inattendue des vestiges du colonialisme passé.

Le Tam-Tam de Jonathan s’inscrit donc à la croisée de plusieurs traditions littéraires : le conte philosophique, la fable morale et le roman initiatique. Prophète caustique, Jean Raspail entrevoit les limites et les dérives de la globalisation en marche, l’acculturation qui tue la mémoire des peuples, la culpabilité qui émascule un Occident fatigué. Son actualité reste intacte.

Article paru dans Livr’Arbitres n° 50