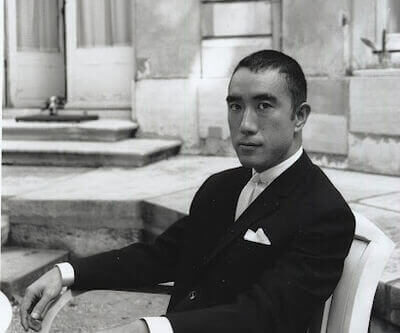

Le cycle de La Mer de la Fertilité est sans nul doute l’œuvre la plus ambitieuse de Yukio Mishima. Conçu comme le testament littéraire du romancier japonais, il comprend quatre romans, Neige de printemps, Chevaux échappés, Le Temple de l’aube et L’Ange en décomposition. Le manuscrit du dernier volume a été envoyé à l’éditeur le matin même du coup d’état raté, et du seppuku réussi, de Mishima, le 25 novembre 1970.

Le fil conducteur de cette saga repose sur l’idée bouddhiste de la réincarnation, à travers la longue existence d’un personnage récurrent : Shigekuni Honda. On le suit tout au long d’un récit qui s’étire de 1912 à 1975. Jeune juriste, puis magistrat, avocat, homme d’affaires et enfin retraité, Honda croit retrouver, roman après roman, au fur et à mesure que le temps passe, son ami de jeunesse, Kiyoaki Matsugae, décédé lors du premier opus.

Neige de printemps

Le roman s’ouvre dans le Japon de l’ère Taishō (1912-1926), moment de transition où l’aristocratie traditionnelle décline face à la modernité. Kiyoaki Matsugae, jeune aristocrate d’une beauté délicate, hypersensible et maladif, éduqué dans le raffinement occidental est profondément inadapté à la vie réelle. Son destin s’entrelace avec celui de la belle Satoko, jeune femme issue elle aussi d’une famille noble. Ils s’aiment, mais leur relation se heurte aux contraintes sociales : Satoko est promise à un mariage arrangé avec un prince impérial. Kiyoaki, velléitaire totalement coincé entre désir et paralysie, laisse échapper son amour. Satoko tombe enceinte mais choisit de se retirer dans un couvent, renonçant à tout avenir mondain.

Kiyoaki, consumé par la passion et le désespoir, tombe malade et meurt jeune, laissant son ami Honda, étudiant en droit, témoin impuissant.

Chevaux échappés

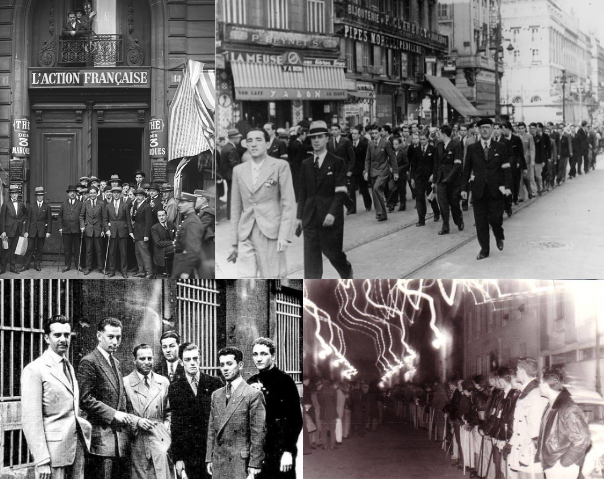

Le récit se déroule dans les années 1930, à une époque marquée par la montée du nationalisme et des tensions sociales. Le protagoniste est Isao Iinuma, jeune homme fougueux, fils de l’ancien précepteur de Kiyoaki, le héros du premier tome. Honda croit retrouver en lui la réincarnation de son ami, mais cette fois sous une forme active, virile et tournée vers l’action. Admirateur de la tradition impériale et de la pureté japonaise, il organise, avec d’autres jeunes idéalistes, un complot nationaliste visant à assassiner des capitalistes corrompus et à « purifier » la nation. Devant l’échec du projet, Isao, dans un geste ultime de fidélité à ses idéaux, choisit de se suicider par seppuku, ce qui n’est évidemment pas sans résonnance avec la propre fin de Mishima.

Le Temple de l’aube

Parmi les quatre volumes de La Mer de la fertilité, Le Temple de l’aube est celui qui peut sembler le plus « digressif » : beaucoup de méditations sur le bouddhisme, l’Inde, les mythes, les voyages de Honda.

Le roman débute dans les années 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. Honda, devenu un magistrat expérimenté, est envoyé en mission diplomatique en Thaïlande. Il y rencontre la princesse Ying Chan, une enfant de sang royal, dans laquelle il croit reconnaître les marques de la réincarnation de Kiyoaki/Isao. Après la guerre, dans le Japon occupé et transformé, Honda vieillit, gagne une fortune en tant qu’avocat, et garde le souvenir obsédant de la princesse. Lorsque Ying Chan revient adulte au Japon dans les années 1950, leur relation bascule : Honda, vieilli, éprouve pour elle une passion trouble, faite de désir et de culpabilité.

Mais la jeune femme meurt brutalement, encore une fois, comme pour confirmer la fatalité du cycle. Le voyage de Honda en Thaïlande évoque la réalité des alliances asiatiques du Japon, tandis que son retour à un Japon occupé souligne le bouleversement identitaire de la nation.

L’Ange en décomposition

Nous sommes dans les années 1970, au crépuscule de la vie de Honda, désormais très âgé, riche mais solitaire, vivant dans une amertume croissante. Il fait la rencontre d’un adolescent, Tōru Yasunaga, qu’il croit être une nouvelle réincarnation de Kiyoaki (après Isao et Ying Chan). Tōru est beau, charismatique, mais aussi cruel et manipulateur : il séduit Honda par sa vitalité, mais le repousse avec mépris.

Honda, obsédé par le souvenir de son ami, va jusqu’à adopter le garçon pour l’avoir auprès de lui, mais leur relation se dégrade. Finalement, Tōru rejette Honda avec cynisme et le pousse à constater l’échec absolu de sa quête. Le roman se conclut par une scène bouleversante : Honda, visitant les ruines du jardin de Shigekuni Matsugae (le père de Kiyoaki), fait l’expérience d’un néant total. Il n’y a pas de cycle de réincarnation, seulement des illusions et des obsessions. C’est le constat du vide, de l’abime, de la vanité des passions et des croyances. Il n’y a jamais eu de métempsychose, tout n’était qu’illusion.

Le Japon en creux

Au-delà du récit romanesque, plusieurs grilles de lectures peuvent s’appliquer sur les figures des personnages principaux : Kiyoaki, Isao, Ying Chan et Tōru. Ils incarnent, chacun à leur tour, une phase du Japon moderne. Dans Neige de printemps, le personnage de Kiyoaki reflète le basculement du Japon de l’ère Meiji vers l’ère Taishō, avec le déclin des vieilles familles aristocratiques et la montée en puissance d’une modernité militaire et bureaucratique. Kiyoaki symbolise un monde en train de disparaître, incapable de survivre dans le Japon nouveau.

Le passage de la sensibilité esthétique (Neige de printemps) à l’engagement politique (Chevaux échappés) traduit l’évolution du Japon lui-même : du raffinement aristocratique de l’ère Taishō au militarisme des années 1930. Le roman est traversé par l’écho des complots nationalistes réels de l’époque, comme « l’Incident de la Ligue du sang en 1932 », dont s’est directement inspiré Mishima pour décrire le complot de Isao et de ses compagnons.

Le Temple de l’aube, troisième tome du cycle de la Mer de la fertilité, est sans doute le plus complexe du point de vue historique et idéologique. Sa trame, qui mêle philosophie bouddhique, méditations métaphysiques et voyages en Thaïlande, peut sembler éloignée de l’histoire du Japon. Pourtant, le roman est profondément ancré dans la trajectoire du pays au XXᵉ siècle. Mishima y met en scène la désorientation morale et spirituelle de l’après-guerre au cœur d’une société qui a perdu ses repères, son armée et ses institutions impériales. La défaite a entraîné une « démythification » du Japon impérial, et l’empereur, jadis figure divine, a été réduit au rang d’homme ordinaire. Dès lors, le Japon adopte des institutions démocratiques, une économie capitaliste et un mode de vie largement influencé par les États-Unis, ce que Mishima perçoit comme une perte des traditions et une dissolution de l’identité japonaise.

Le dernier tome, le plus sombre, renvoie au Japon des années 1960–70, en pleine modernisation économique, avec la croissance rapide et le confort matériel. Mais ce bien-être contraste avec une crise morale et spirituelle : la société se détourne de l’héroïsme, du sacrifice, des valeurs traditionnelles, et s’abandonne à l’individualisme et au consumérisme. Le personnage de Tōru incarne la jeunesse japonaise des années 1970 telle que Mishima la percevait : belle, énergique, mais cynique, manipulatrice et vaine. Mishima y projette son jugement sur la génération montante, privée de repères, coupée de la tradition et incapable de transcendance. Dans L’Ange en décomposition, il ne reste que les ruines, celles du jardin Matsugae, mais aussi celles de l’Empire japonais et de toute sa grandeur passée. Le constat est clair : le Japon de 1970 est matériellement florissant mais spirituellement décomposé.

Le testament littéraire et politique

Une autre grille de lecture concerne Mishima lui-même. Il semble omniprésent à travers les principaux personnages de son cycle. D’abord à travers la figure de Honda, le double rationnel et observateur de Mishima : celui qui regarde, analyse, intellectualise, mais n’agit jamais vraiment. Il incarne ce que Mishima refusait de devenir : un vieillard impuissant, lucide mais stérile, spectateur de la décadence. Ensuite, à travers chacune des figures réincarnées. Kiyoaki est le Mishima jeune, esthète, fragile, voué à la mort précoce. Le Mishima adulte, viril, nationaliste, tourné vers l’action et le sacrifice est incarné par Isao, lorsque Ying Chan, représente la spiritualité et la métaphysique qui ont toujours fasciné le romancier japonais.

Quant à Tōru, symbole de la jeunesse japonaise matérialiste et superficielle des années 1970, que Mishima méprisait, il éclaire le geste final de celui-ci : son suicide visait à réintroduire de la transcendance dans un monde qu’il jugeait pourri par le confort et l’oubli.

paru dans Livr’Arbitres n° 51